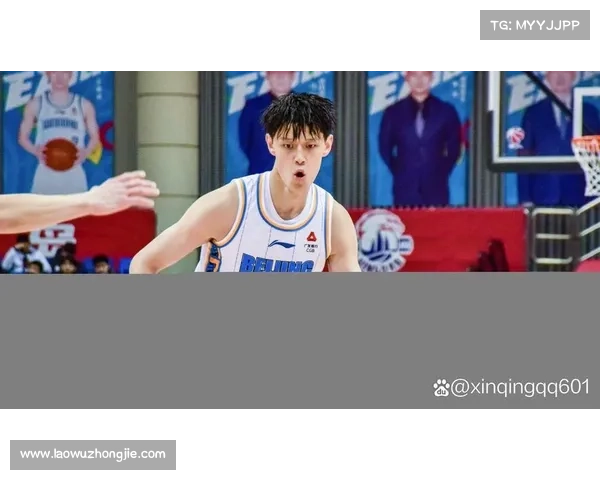

在本场NBA中国赛第二战中,布鲁克林篮网以111-109险胜菲尼克斯太阳,完成一场颇具戏剧性的逆转。而更引人关注的,则是中国球员曾凡博全场被“冰封”,未能获得一秒出场时间。媒体和专家纷纷从战术安排、球队轮换、心理因素以及身份象征这四个维度进行深刻剖析。首先,从战术层面看,篮网主教练在对阵太阳时选择了更强调经验与稳定的轮换阵容,而未给予曾凡博试错空间;其次,在球队轮换结构下,篮网在比赛中更多依靠核心球员保驾护航,年轻球员被边缘化;第三,从心理与舆论角度,曾凡博作为中国球员的身份给外界带来极高期待,这种预期压力可能影响内部决策;第四,从中国赛的象征意义看,曾凡博未能登场也折射出NBA球队在商业、形象与竞技权衡之间的微妙平衡。本文将依次从这四个方面展开详尽阐述,探讨篮网力克太阳背后的关键因素,同时回归曾凡博“未出场”这一焦点,剖析其背后的内在逻辑。最终,我们将在总结部分整合各方观点,对这场比赛的胜负因子与曾凡博的出场争议提出综合判断。

一、战术布置与主教练抉择

在这场对阵太阳的比赛中,篮网主教练在赛前与媒体互动时便隐藏了自己的出场计划。正如有媒体指出,赛前主帅对于曾凡博是否出场处于“打太极”状态,一方面不愿提前揭露阵容,另一方面似乎也未将其列为核心轮换选项。citeturn0search0

从比赛进程看,篮网在对抗太阳这样的强队时更多依赖经验丰富、能在关键时刻站稳阵脚的主力球员。主教练倾向于在关键时刻使用更为稳健的替补配置,而不愿承担年轻球员出现失误带来的风险。

另外,篮网在本场比赛中倾向保留更多的进攻组织权与关键时刻使用成熟手腕,对于像曾凡博这样尚缺乏高强度对抗经验的球员,教练可能评估其随时介入的边际风险高于收益。

综合来看,主教练的战术布局与人员信任倾向,直接导致曾凡博被排除在本场出场计划之外。

二、球队轮换压力与经验之争

在NBA级别比赛中,球队轮换安排是权衡体能、 chemistry、以及经验之间的艰难平衡。篮网此次轮换体系普遍偏向于依赖相对成熟的球员,以保持稳定性与战斗力。

媒体亦指出,本场比赛篮网上半场仅使用十人轮换,而非更广泛的阵容,这自然使得边缘球员更加难以获得出场机会。citeturn0search0

在对抗太阳这种拥有多个得分点与锋线多样性的球队时,教练很可能担心年轻球员在防守轮转、沟通、失误控制等方面出现短板,而选择更多信任老将与具有经验的轮换替补。

因此,在球队整体轮换结构的压力下,曾凡博很难突破出场等级,他被“挤”在了教练更愿意依赖与信任的阵容之外。

三、身份预期与心理压力作用

曾凡博作为中国球员,本场在中国赛中的出场可能被外界予以高度期待。媒体、球迷以及商业利益都会对此产生放大效应。在这种背景下,教练团队对其使用更为谨慎。

熊猫体育直播正如有媒体评论指出,若不把曾凡博当作“特别存在”,那么他在这两场中国赛中的出场安排其实已经有“超额”成分。citeturn0search0 这种论调暗示,在正常竞技逻辑下,他可能并不具备被频繁启用的保障。

同时,这种身份预期会传导至球队内部决策:教练可能因为害怕舆论批评或形象风险,而在实际出场安排时更加保守,从而抑制年轻球员获得尝试机会。

此外,从心理层面讲,曾凡博自己也可能面临更大心理压力——即便获得出场,他也可能被压在“表现必须”这种高预期之下,真实竞技状态受限。

四、中国赛象征意义与商业考量

NBA中国赛本身就带有浓厚的商业与形象色彩,对于中国球员的出场安排,球队往往要在商业价值、舆论影响与竞技考量间做权衡。

在这种背景下,某些球队会在首场或某些时段安排中国球员出场,以满足观众与媒体的期待;但在关键时刻则更多依赖自身比赛节奏与战略需要,从而可能放弃让其持续高强度亮相。

曾凡博未登场,也被部分媒体视为一种球队对竞技优先于象征意义原则的体现——尽管他是中国球员,但若竞技风险高于收益,则放弃其登场也是可理解的操作。

换言之,这背后反映出NBA球队在面对中国市场与竞技目标时,常常将商业形象置于次要位置,而更重视比赛胜负与球员稳定性。

总结:

从战术布置、轮换结构、身份压力到商业象征,这四大维度共同构成了解释篮网力克太阳、曾凡博未能登场的关键因素。战术层面,教练选择更稳健阵容;轮换层面,核心替补占据大部分出场;心理层面,身份预期放大压力;商业层面,中国赛背景带来象征考量但并非决定性因素。

整体而言,这场比赛的胜负更多系球队整体表现、经验与临场调整,而曾凡博未能上场则是一种多重因素交互作用下的结果。对于未来而言,若他能在普通常规赛中获得更多机会,以实战表现赢得信任,才是更具说服力的突破路径。